【第15話】青年が二人 大工の弟子入りをして・・・

私たちは古くから森林資源に助けられて、暮してきました。

その豊かな資源である「木」は私たちにとって身近な存在であり、生活のなかで余すところなく使われてきました。

中でも木造建築の伝統技術を引き継ぎ支えてきたのは職人たちであり、その要は大工です。今回は木の家を支える大工たちとその仕事を紹介します。

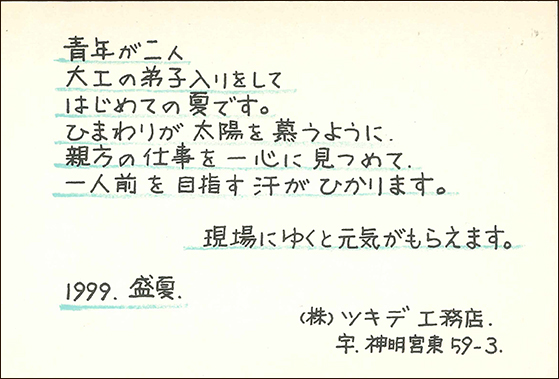

これは1999年の夏、ツキデ工務店がお客様へ宛てた暑中見舞いの葉書です。 25年前、大学を卒業したばかりの若い二人が、ツキデ工務店に大工志望として入社した年のものです。

1人は、親父さんが大工だった京都出身の仲西君。

もう一人は、ご両親が建築家で東京出身の長谷川君。二人は、この年からツキデ工務店の青山大工の元で大工修業を始めました。

その二人は、今や熟練の大工として、ツキデ工務店の中核的存在として活躍しています。

そして何よりも嬉しいのは、二人ともツキデ工務店に大工志望で門を叩いた若者を弟子として受け入れ、現在育ててくれていることです。

仲西君は、3年前に京都出身の谷井君と川口君という大阪工業技術専門学校出身の二人を同時に弟子として受け入れてくれました。 そしてもう一人の長谷川君も2年前に西森君という若者を弟子として受け入れ育ててくれています。

これは仲西君たちが、作業場で新築の木造住宅の加工を行っているところです。

仲西君は、加工する材に「墨付け」を行います。

「墨付け」は、奈良の吉野の製材所から送られてきた杉・桧材を「きざむ(加工)」ための最初の大事な仕事です。

近年、世間では木材加工は、プレカット(機械加工)が主流で「墨付け」など必要としません。

その中でツキデ工務店は、日本の木造建築の伝統に培わされてきた技術にこだわり、今も大工が手加工で行っています。

「墨付け」は、最近ツキデ工務店でもボールペンを使っている大工が多いですが、仲西君は、古来より使われてきた「墨坪」・「墨差し」を使っています。

その「墨坪」、私が知る限り昔は写真右側の形が一般的でしたが、仲西君は自分の手のサイズに合わせた写真左側の「墨坪」をケヤキ材で自ら作り使っています。

そして仲西君が墨付けした材を二人の若者が、木と木を組み合わせる日本の伝統的技術である「継ぎ手(つぎて)」・「仕口(しぐち)」の加工をします。

この「継ぎ手(つぎて)」は、「金輪継(かなわつぎ)」という「継ぎ手」で、伝統工法の「継ぎ手」中でも曲げに強い「継ぎ手」の一つです。

二本の材を組み合わせ、最後に堅木の楔(くさび)を打ち込んで締固め一体にして1本の材にします。

「継ぎ手」・「仕口」の加工をされた材は、最後にカンナで仕上げます。

これらの加工に使われるノミやカンナは、常に切れ味をよくするために、砥石(といし)でひたすら研がれます。

大工の命ともいえる道具を最高の状態に保っていく「研ぎ」の仕事は、地味で忍耐のいる仕事ですが一人前の大工になるためには、かかせない仕事です。

特に川口君は道具に凝り、給料の多くを道具代に費やしているようです。

入社し仲西君の指導の元、今年4年目を迎える谷井君と川口君、二人とも生き生きと仕事する姿は、とてもさわやかです。

25年前にツキデ工務店に初めての社員大工として入社し、青山大工の元で修業した若者二人。

その二人以外にも、岩滝大工の弟子だった後野君が、今年、大工志望の18歳の若者を弟子として受け入れてくれました。また、青山大工と西元大工の息子二人が、それぞれの親父の元で修業を積み一人前となり、ツキデ工務店で活躍してくれています。

小さな工務店のツキデ工務店ですが、こうして3組もの三世代・2組の二世代と続けて大工技術を継承してくれています。近年、建築業界では各業種の職人のなり手が少なくなり、その技術継承が危ぶまれる中、嬉しく頼もしい限りです。