【第14回】近江の『かくれ里』を行く―その1

―秘境と呼ぶほど人里離れた山奥ではなく、ほんのちょっと街道筋からそれた所に、今でも『かくれ里』の名にふさわしいような、ひっそりとした真空地帯があり、そういう所を歩くのが、私は好きなのである― 白洲正子「かくれ里」の本文より。

随筆家である「白洲正子(明治43年-1910年~平成10年-1998年)」は、随筆「かくれ里」で近江(滋賀県)の『かくれ里』を巡っている。

白洲正子が巡った地とは異なったところもあるが、私も―ひっそりとした真空地帯―と思える近江のいくつかの地をこれまでに巡っている。

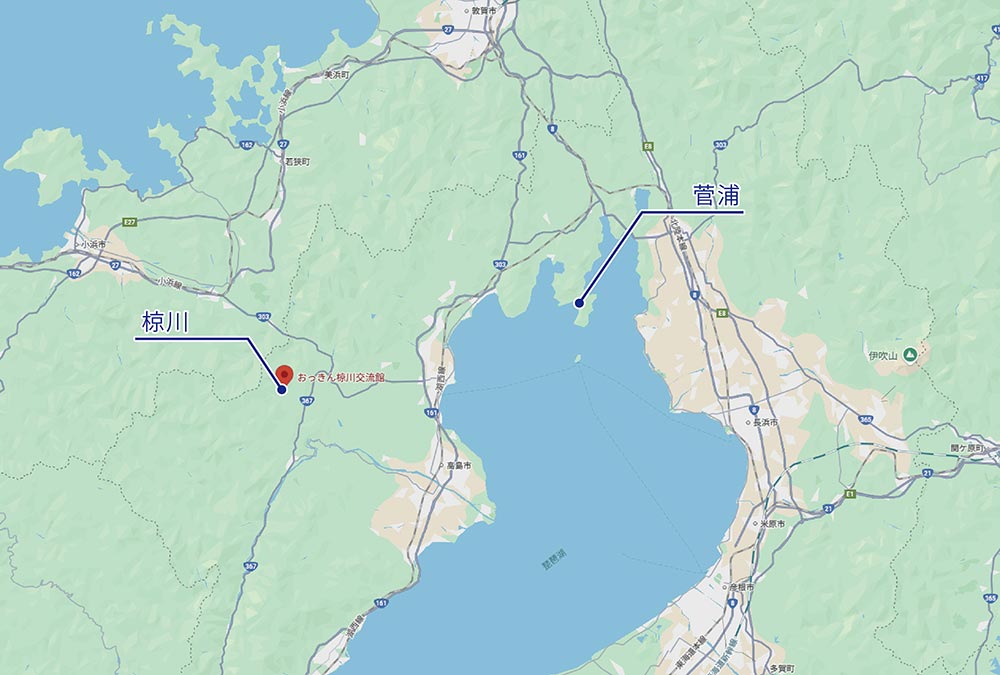

「椋川」は、滋賀県高島市今津町の属する山間の集落である。

「若狭街道(鯖街道)」を「小浜」に向かい、「朽木(くつき)」の中心部を過ぎたあたりの山道を左におれ、2013年の11月に「椋川」を初めて訪ねた。

朝の8時、朝もやにかすむ山間の椋川集落。2013年11月撮影

椋川は、中世のころから近江守護佐々木氏の末流である朽木氏の支配下におかれた集落である。 茅葺の民家も点在し、日本の原風景の趣を色濃く残している。

歩いていて聞こえるのは小川のせせらぎと朝をつげるニワトリの声。

村の氏神さんの日吉神社、境内には樹齢二百年以上と推定される杉の大木が悠然と立つ。

蔵のある民家の敷地に立つ、樹齢四百年の桜の古木。 この里の歴史の深さを感じる。

山里に民家が点在している中、もっとも多く民家が集まる笹ケ谷地区に一軒の立派な茅葺の民家があった。

道から見上げていると、ご主人が出てこられ家を見せていただくことになり、囲炉裏端でいろいろ興味深い話を聞かせていただいた。

築130年程のこの家は、材木も立派なものが使われ、囲炉裏の煙でいぶされた材は、磨かれているので色艶がとてもいい。 茅葺屋根は、14年に一回茅葺き替えられているそうで、よく手入れされ非常にいい状態の古民家である。

小屋裏には、葺き替え用の茅が整然と置かれていた。

この古民家には現在は住んでおられず高島市に寄付され、村と町をつなぐイベントや体験学習などに活用されているそうである。

そんなイベントの一つである『おっきん!椋川』が、2週間後にあることをご主人から伺い、その日に再度、椋川を訪れた。

「おっきん」とは、この地方の方言で「ありがとう」という意味だそうである。

『おっきん!椋川』は、山里に住む人達の元気と心意気を町の人達と共有する、年に一度の大イベント。この日は、静かな山里とは打ってかわり多くの人が集まり活気に満ちていた。

広い山里に点在する何軒かの民家が解放され、庭先に地元でとれた野菜や田舎料理が並べられていた。

若狭街道(鯖街道)に近い影響なのか、久太郎さんというお宅で鯖のなれずしを初めていただいた。

牧場で放牧されたヤギをじっと見つめる「アルプスの少女ハイジ」のような少女。

山里をのんびり散策しながら里の人達と交わり、晩秋の景色を楽しむことができた。

そんな山里に、近年町から若い二家族が移り住んだそうである。

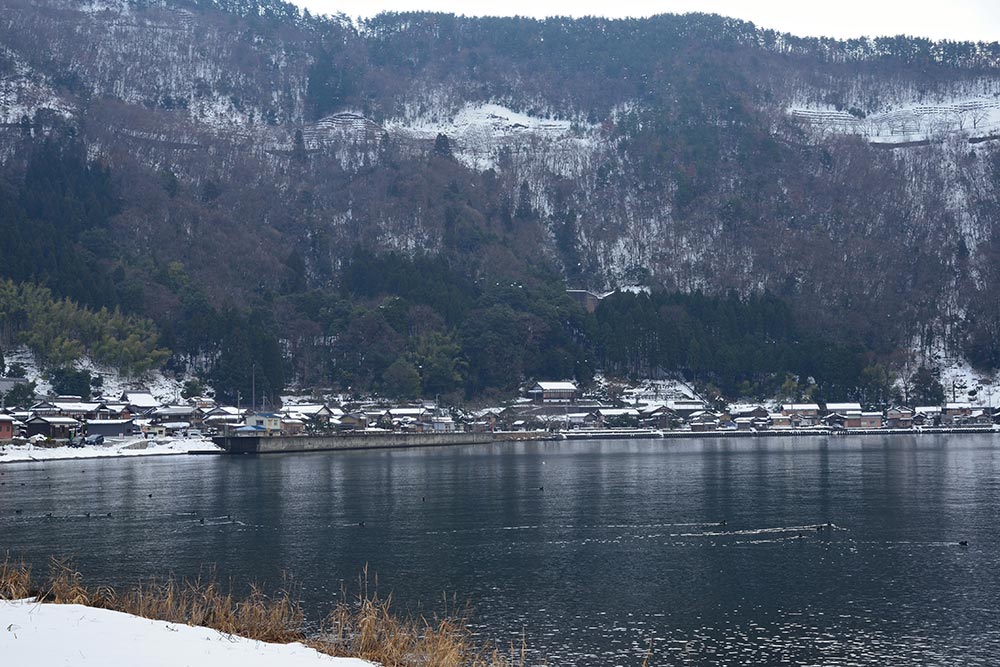

『かくれ里』で白洲正子が訪れた、長浜市西浅井町に属する「菅浦」。 菅浦の里は、琵琶湖の北端にせり出した葛籠尾崎(つずらおざき)の先端に位置し、背後に迫る山並みと湖岸との間のわずかな平地に集落が形成されている。

2013年12月撮影

菅浦の沖合に浮かぶ、信仰の島「竹生島(ちくぶじま)」。 白洲正子は前方後円墳のようと書いている。

集落の入口に建つ「四足門」。

かつては東西南北の入口にあったそうで、実際に集落の出入り口を固める門としての役割を持っていた。

集落の高台に鎮座する「須賀神社」。

明治時代に保良(ほら)・小林・赤坂の三つの社を一つにし、それぞれの神を合祀したものとか。

淳仁天皇を祀る須賀神社は、764年の創立と伝えられ拝殿裏には、淳仁天皇の御陵である石垣が残され、今も集落の人々の深い崇敬を集めている。

その崇敬の念のあらわれとして石段を登るのは、土足厳禁で素足が基本。

今は石段横にスリッパが用意されているが、白洲正子が訪れた時は素足で登ったそうである。

毎年4月に行われる須賀神社の祭りには、合祀された三社の神輿がかつぎ出される。

12年前訪れた時はたまたま祭りの日で、三社の神輿がかつぎ出されていた。

今は、かつぎ手が少なくなり一基の神輿のみだそうである。ただ昨年の10月に執り行われた1200年祭には3基の神輿がかつぎ出されたそうである。

2001年撮影

菅浦の集落内では、各家々の前に波よけの石垣が積まれ、独特の景観を形成している。

2013年12月撮影

菅浦の漁港。

ここで漁師さんが網に入った貝をビニール袋に小分けされていた。今はあまり取れなくなった「いし貝」という貝で、シジミよりうまいそうである。

正月料理にとってこられたそうだが、近くの畑で採れる野菜と物々交換するとのことであった。

穏やかな冬の湖面に「カイツブリ」が!