【第15回】近江の『かくれ里』を行く―その2

―秘境と呼ぶほど人里離れた山奥ではなく、ほんのちょっと街道筋からそれた所に、今でも『かくれ里』の名にふさわしいような、ひっそりとした真空地帯があり、そういう所を歩くのが、私は好きなのである― 白洲正子「かくれ里」の本文より。

随筆家である「白洲正子(明治43年-1910年~平成10年-1998年)」は、随筆「かくれ里」で近江(滋賀県)の『かくれ里』を巡っている。

白洲正子が巡った地とは異なったところもあるが、私も―ひっそりとした真空地帯―と思える近江のいくつかの地をこれまでに巡っている。

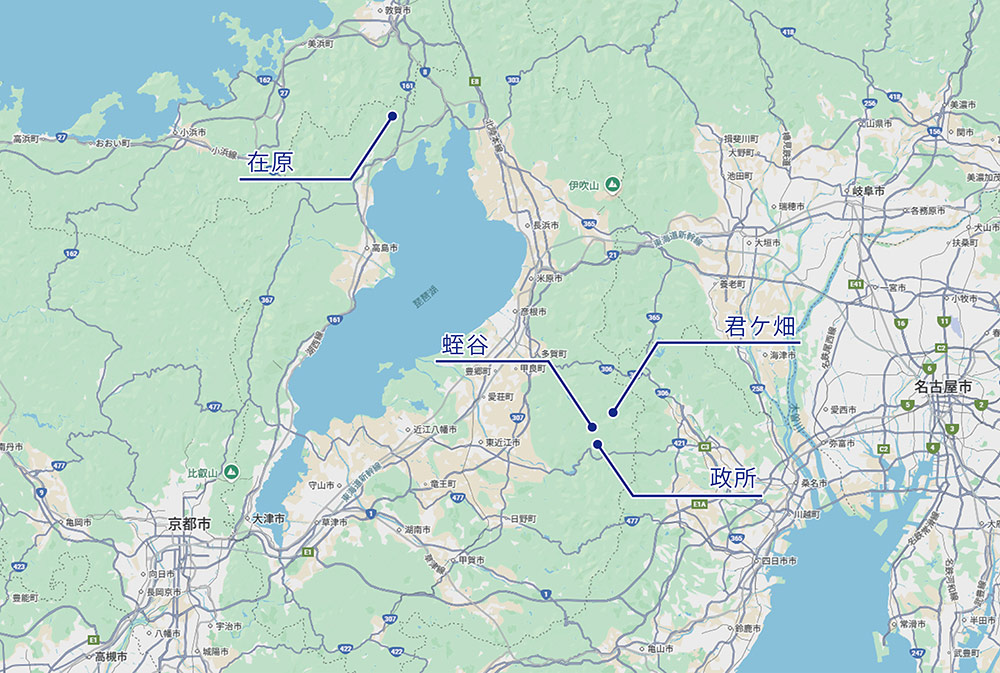

滋賀県東近江市にある「蛭谷(ひるだに)」・「君ケ畑(きみがはた)」を2014年9月に訪れた。

蛭谷・君ケ畑は、滋賀県の鈴鹿山中の小椋谷(おぐらたに)にある山里で「木地師(きじし)」の故郷、この地から良材を求め全国の山に散って行った木地師の根元の地である。

木地師とは、山中の木を切り、腕や盆など器類を作ることを生業とした職人である。

白洲雅子もここを訪れ著書『かくれ里』に綴っている。

名神高速道路の八日市ICを降り、「八風(はっぷう)街道」(421号線)を東へと走る。

八風街道は中世湖東の近江商人が、伊勢の国に向かう鈴鹿山脈越えの古い街道である。

永源寺を過ぎ永源寺ダム湖を左に見ながら、愛知川沿いを走り愛知川の支流との合流点を左折し、さらに川上に向かい分け入ると「政所(まんどころ)」という集落に入る。

ここが木地師の故郷である「小椋谷」の入り口である。

2014年9月撮影

稲作中心の平地の村とは異なり、平地が少ない山間のこの地では、古くから谷の斜面で茶が栽培され「政所茶」として名が知られている。

政所から道を先に進むと切り立った崖がせまり、目がくらむような深い谷を横目に、さらに山道を行くと「蛭谷」の集落に入る。 このあたりが全国の木地師の発祥の地である。

現在何軒かの民家が山肌に張り付くように建っているが、住んでおられるのは2世帯3人だけ。

その内の一世帯のご夫婦は20年ほど前にここに移住され木地師として工房「筒井ろくろ」を営んでおられる。

ご主人は留守だったが、奥さんがおられ展示してあった拭き漆で仕上げた湯呑を購入した。

木地師発祥の由来は、文徳天皇の第一皇子の惟嵩親王(これたけしんのう)が皇位継承争いに敗れ、難を避けてこの谷に隠棲し、山の人たちに轆轤(ろくろ)与えて椀や盆を作る方法を伝授されたと伝えられている。

そしてここには、千年以上の歴史を示す木地師関連の資料や道具が整理された「木地師資料館」があり、予約をして見学することができる。

これは「手挽き轆轤」。木地師は良材を求め山中を移動するのに便利な手挽き轆轤を使用し、妻が綱を引っ張って轆轤を回し、夫が独特のカンナで仕上げたそうだ。

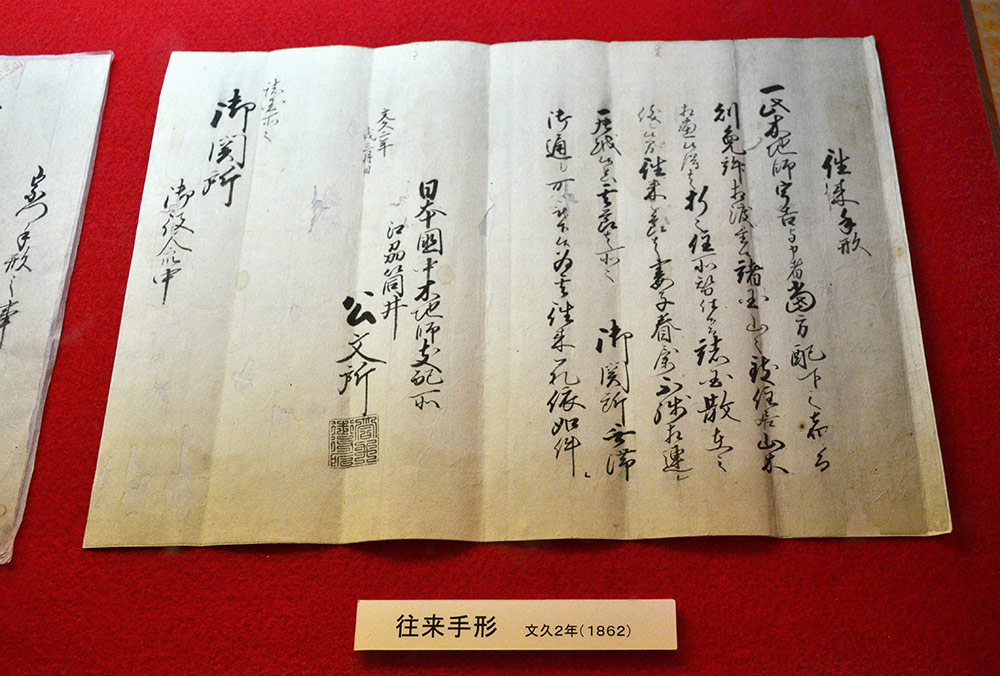

木地師には、全国を自由に往来でき、山への立ち入り山の8合目以上の原木は切り取り自由の特権を与えられていた。

諸国の関所を自由に通れる通行手形。

惟嵩親王が祀られている「筒井神社」。

こんな山奥の小さな集落に立派な「唐破風(からはふ)」の社殿、木地師の当時の力の強さが伺える。

さらに山奥へと入ると「君ケ畑」の集落がある。

ここで小椋谷の地名が性の小椋昭二さんという方にお会いすることができた。

小椋さんは、親父さんの代までこの地で製材所を営んでおられたのだが、現在は木地師発祥の地で200年あまり前に途絶えた木地師の技を新たに復活し、「ろくろ工房 君杢」を開いておられる。

各種カンナも自ら作られている。

ご自宅の座敷が商品の展示場になっていて、そこで自家栽培されている大変おいしい茶をいただきながら、お互い木を扱う者同士話が弾んだ。

そのあと集落内にある惟嵩親王を祖神とする「大皇器地祖(おおきみきちじそ)神社」を案内してくださった。

境内には樹齢500年はあろうかと思われる杉の巨木が悠然と立ち、千年を超えるこの山深い地の歴史の深さを改めて感じさせられた。

帰りに立ち寄った惟嵩親王の御陵と伝えられている地に建つ惟嵩親王の象。

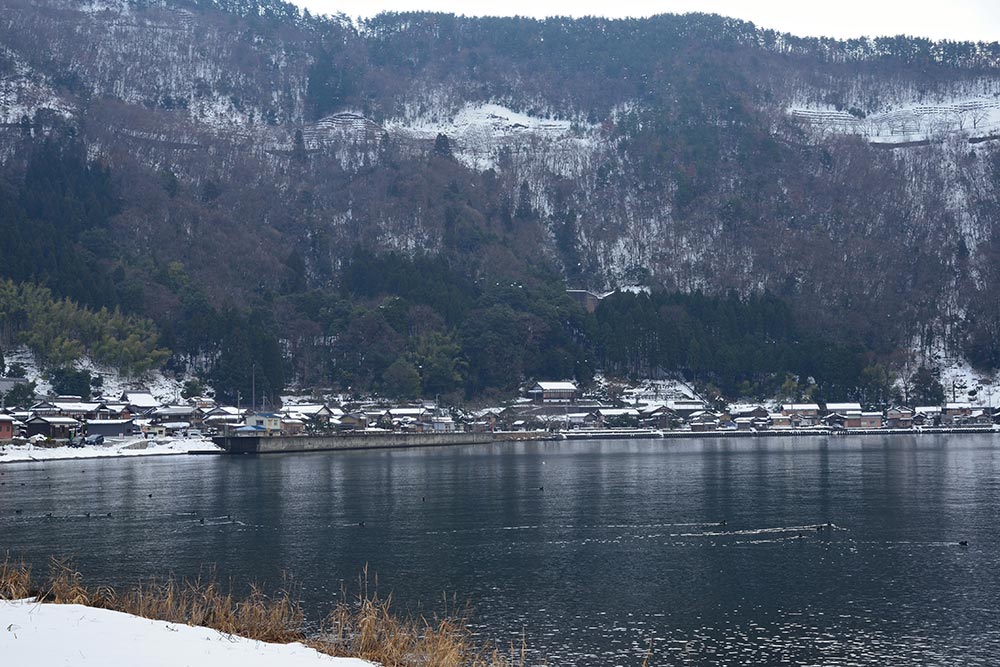

滋賀県北端の福井との県境に近いところにある、滋賀県高島市マキノ「在原」の里に2014年3月に訪れた。ここにはかなり前にも訪れていて、今回2度目である。

国道161号線のマキノ町にある道の駅の越えたあたりを左に折れ、白谷という集落を右に山道を10分ほど走ると在原の集落があらわれる。

白谷に向かう途中に田植え前の水がはられた田の水面に映る雪山の風景。

2014年3月撮影

その当時、在原は30軒ほどの小さな集落で茅葺の民家が点在し、日本の原風景を思わせる静かな山里である。

この地域は、県内でも有数の豪雪地帯で、家の周りには茅(かや)や波板の雪囲いが立てられている。

前日にも雪が降ったそうで、屋根にも雪が残っていた。

在原は、平安時代の貴族の歌人、「在原業平(ありわらの なりひら)」が晩年隠遁したとの伝説があり、名はそれに由来している。

そして在原業平の墓と伝えられている石塔が杉林の中にひっそりと立っている。

集落内には「業平」の名をとった蕎麦屋があり、その店内には巨石がテーブルとして使われていた。

以前訪れた時より、茅葺の民家が少なくなっているように感じたので、道で出あった老人にたずねてみると、昨年の6月に火事があり7棟の民家が焼けたそうである。

確かに痛々しい焼け跡が今も残っていた。

何とも悲しい限りであり、今や二十数軒の集落になってしまった。

集落内の道端の地蔵さんの表情も物寂しげであった。